Historia de una bicicleta hemisférica

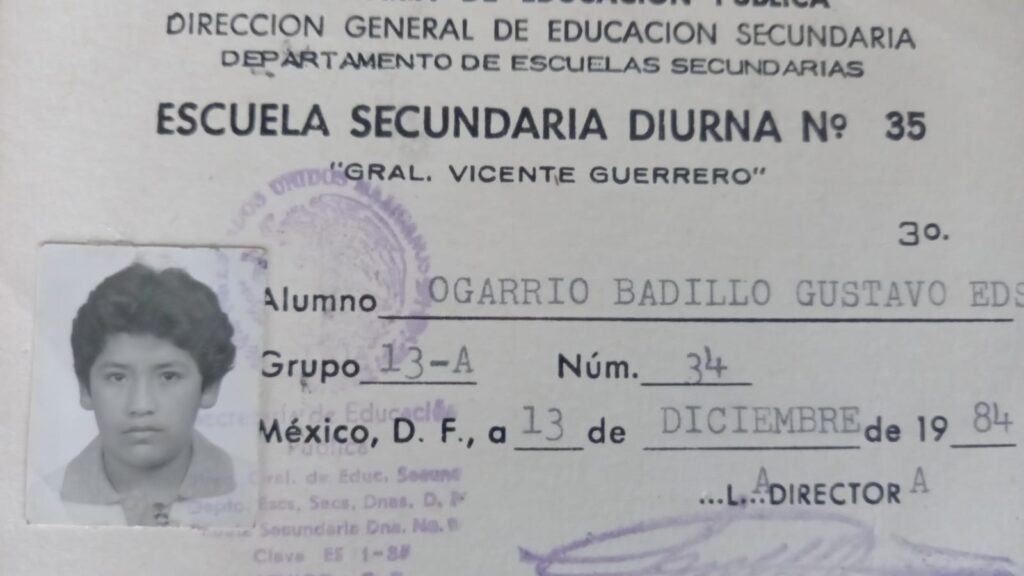

Gustavo Ogarrio

Ciudad de México, marzo de 2021. Una crónica que atraviesa, en bicicleta, tanto la vida como el continente: de Montevideo a Toronto, de la infancia a la edad adulta, con su epicentro en la Ciudad de México, en el antiguo barrio de Santa Catarina, donde todo empezó.

I

La bicicleta es para mí la infancia…y es tan rotundamente la infancia que jamás me atreví a volver a ella durante largas décadas. Creció en mí una distancia inconsciente, una gris distancia que era paralela al crecimiento monstruoso de la Ciudad de México. La más profunda amargura de crecer, de acumular años, de volverse adulto, de envejecer, es hasta cierto punto invisible, no se reconoce en lo inmediato. Una de esas amarguras, ahora lo comprendo, fue mi abandono sin consciencia, sin tiempo, sin acta de defunción, de la bicicleta. Ella representaba para mí los largos recorridos nocturnos desde el barrio de Santa Catarina, donde vivíamos, donde nací, hasta la colonia Romero de Terreros o la colonia Florida o la Narvarte o hasta la avenida Revolución (el Periférico no existía para nosotros, acercarnos a él estaba más allá de toda posibilidad imaginativa), que era al mismo tiempo un irrumpir silencioso en calles de luz menguante y casi desiertas, siempre ajenas, siempre de tránsito; la contemplación instintiva de las diferencias económicas y sociales: las grandes mansiones y la ostensible riqueza de algunas colonias todavía no estaban presas de los enrejados que vinieron después, quizás a partir de los años ochenta del siglo pasado; su desnudez todavía no era ofensiva, pero sí perturbadora. La bicicleta era el descubrimiento nocturno de las avenidas, de otras avenidas diferentes a las del día, aunque fueran las mismas.

No es precisamente que mis bicicletas estén conectadas directamente a una sensación de felicidad inmóvil. Más bien, ocupan un lugar discreto pero poderoso en el centro de ese mundo en el que se suman diferentes escenas y emociones; esa infancia como el limbo en el que nada es bueno ni malo estrictamente hablando; en las bicicletas evocadas hay expectativas y excitación, largos pedaleos y desplazamientos; miedos y tristezas; así como algunas alegrías nada espectaculares, todo mezclado con cierta claridad que pone el acento de su evocación en recuperar la sensación física y atmosférica de esos recorridos.

No recuerdo cuánto tiempo duró la costumbre de reunirnos frente a los Viveros de Coyoacán como a las 9 de la noche para salir a pedalear. No éramos ciclistas ni nada que se le pueda parecer. En esos tiempos la bicicleta no era todavía un fin en sí mismo, únicamente en los niños y en los adolescentes se cultivaba ese uso en forma de juego. Salir a andar en bicicleta era bastante menos solemne que ahora, al menos esa es la sensación que me queda. Las carnicerías, los panaderos, las cerrajerías, eran los negocios que más recuerdo que usaban la bicicleta para hacer entregas, abrir una puerta con las llaves olvidadas adentro. Nosotros éramos simples infantes de un barrio que se batía en silencio con sus propias contradicciones: vecindades que convivían con mansiones, riqueza y pobreza en armonías ficticias, una plaza con iglesia en la que escuchábamos la murmuración andrógina de los árboles, del búho que a veces llegaba del Vivero, de los perros callejeros; el paso de conocidos, el chiflido que indicaba que ya era hora de regresar a casa…y la vida en bicicleta que, si bien no era abundante, sí era altamente significativa y muy pocas veces matutina.

Recuerdo varios tipos y modelos de bicicleta: la vagabundo, con su rueda pequeña al frente y que se asemejaba a una moto de altos manubrios, las bicicletas llamadas cross y que parecía que servían para escalar montañas y volcanes o rocas de los pedregales (yo tuve una de éstas y la pedaleaba con un orgullo casi secreto); las de cartero, así las llamaban aunque a veces yo no les encontraba parecido con las de los verdaderos carteros; las de carreras, con su manubrio como cuernos de carnero y sus 7 o 9 velocidades y que se empezaban a usar como si fueran la representación misma de la velocidad en el asfalto.

Es obvio que tengo una memoria idealizada de la bicicleta y de lo que ella representaba en mi infancia: calles sin amenazas importantes y más bien desiertas, luces tenues y callejones desolados, territorios cruzados entre barrios que se unían bajo el silencio del pedaleo…rostros afantasmados en la penumbra de las piedras. También recuerdo haber tenido conversaciones y gritos de bicicleta a bicicleta, las voces filtrándose en el viento y ordenando seguir por el camino más corto de regreso, el aviso de que viene un camión; casi nunca parábamos en algún lugar en particular; íbamos y veníamos como encapsulados en el puro desplazarse.

II

La primera vez que volví a sentir el vértigo de andar en bicicleta después de muchos años de no pedalear fue en la ciudad de Montevideo, el primero de enero del año 2004. Me había casado con Mariela un año antes y fuimos a que reconociera y a que me presentara el lugar donde había nacido y al que no había vuelto desde 1989, cuando regresó con su hermano y sus padres para que éstos últimos votarán a favor de que se juzgara a los militares por los crímenes de la dictadura, después de haber huido en 1977 de Uruguay, ya en pleno gobierno militar. Montevideo fue para mí ese cuadro de colores tristes, pero sumamente vivos, en el que las casas y los edificios nunca tan altos y las calles y las avenidas y la extensa rambla están dispuestos hacia el Río de la Plata en ese juntarse y vaciarse y volver a llenarse con el océano Atlántico. Una ciudad levantada para mirar eternamente a los ojos de ese río y de ese mar que son uno mismo.

El primer día de cada año se celebra en Uruguay el día del transportista, por lo tanto, no hay transporte y la movilidad es la de una ciudad abandonada, desierta, huérfana de acciones: los únicos que se desplazan son aquellas y aquellos que van a la playa a tirar la resaca y a tomar mate y a dormir. Mariana y Ernesto nos prestaron dos bicicletas para recorrer la ciudad. Volví a sentir esa liviandad que viene de la velocidad y del viento en el rostro al cruzar los barrios como si los enlazara el silencio y el bisbiseo del pedalear. Ha sido uno de los días más felices de mi vida, con todo y que rechazo usar expresiones así de grandilocuentes. Y fue feliz porque se fue haciendo así con las evocaciones y los años, ya sabemos que la felicidad sólo es posible en la nostalgia o en la evocación de lo vivido, que limpia las asperezas de la propia experiencia y le quita el exceso de realidad que hay en ella. Quizás por eso volví a renunciar inconscientemente a la bicicleta. Hay una voz interior que me dice que en ese primero de enero en Montevideo se esconde algo muy importante de los significados de mi vida. Me gusta mirar de vez en cuando el mapa de Montevideo para reconstruir ese recorrido. He aprendido bastante de la geografía de esa ciudad en este ejercicio absolutamente secreto de mi imaginación. Después he compulsado mis hallazgos y reconocimientos en el mapa con otras visitas que he hecho posteriormente.

...como si el orden moral de la bicicleta no perteneciera al orden económico de los enclaves financieros.

Trato de retener en mí todo el tiempo que puedo la sensación casi ficticia de haber bajado desde el barrio de Reducto por la calle de Millán para tomar San Martín y luego Agraciada y así llegar al Palacio Legislativo; dar una vuelta de vientos moderados alrededor del palacio de tres estilos arquitectónicos como piedras ajenas entre sí, sobrepuestas, esto para dirigirnos hacia la avenida del Libertador que comienza con una boca de dos edificios departamentales…dejarse llevar por la fuerza que hace bajar a las bicicletas en declive hasta sentir la brisa húmeda unas calles antes de llegar a la rambla. Cuatro niños se tiran una y otra vez al agua justo a un costado de ese faro o chimenea de la que se murmura era parte del barrio El Bajo, demolido en nombre de la construcción de la rambla hace más de cien años y lugar donde se presume nació el tango y del cual sólo queda ese ojo vigilante, esa delgada torre de superficie impecable que atestigua todos los atardeceres y la quietud de las aguas.

Más de diez años después, en 2017, me volví a subir en otra ciudad lejana a una bicicleta. También provino de una situación inesperada. Yo visitaba a unos entrañables amigos en Toronto: Itzel y Alejandro (junto con sus hijos que ya habían nacido allá: Emilia y Pablo) llevaban más de una década viviendo en Canadá. En los primeros días de mi visita caminé la ciudad varias veces, ida y vuelta desde su casa en The Beaches, en el este, hasta el downtown. Cruzaba por barrios en los que también se enredaban lenguas como el hindi, urdu, cantonés, coreano, vietnamita, portugués e italiano con el inglés y con el español tímido de mis pensamientos. Me detenía a desayunar fruta o café para proseguir mis recorridos que incluían cruzar por encima del río Humber, que se encuentra en el oeste. Un día planeamos con Alejandro una visita a la Art Gallery of Ontario en el corazón metropolitano de Toronto. Sin previo aviso, sacó de la parte trasera de la casa dos bicicletas y en un abrir y cerrar de abrigos ya estábamos pedaleando rumbo a esa construcción cóncava y con una espiral monumental de madera interior que te dejaba la sensación de estar atrapado en el costillar de una ballena.

Durante el trayecto, me di cuenta que los grandes edificios me intimidan más en la bicicleta que al caminar. Les temo, me amedrentan y junto a los arroyos de vehículos producen en mí una sensación de contra natura: como si el orden moral de la bicicleta no perteneciera al orden económico de los enclaves financieros. Al regresar hicimos dos escalas para beber un par de cervezas. La última fue en un bar que estaba a unas cuantas calles del Lago Ontario. Era noviembre y ya soplaba un viento muy frío que rompía poco a poco el encanto de las cervezas en la circulación sanguínea, como si el aliento hidráulico del lago quisiera congelarnos en la escena del pedalear nocturno. Sin embargo, en ese regreso a casa de Itzel y Alejandro recobré algo de la exaltada amargura de mi infancia: la noche de casas bajas y de personas afantasmadas por la velocidad de la bicicleta se volvió a hacer presente en mi memoria. Juré que algún día volvería a comprar una bicicleta tan sólo para buscar en futuras noches las réplicas de esos ruidos, voces y gritos que salen del pasado; réplicas que seguramente no encontraré y que más bien se irán disolviendo en esa escultura sin fin que es el tiempo.

III

No sé si la bicicleta tenga una filosofía, de lo que estoy seguro es que produce narrativas, historias, relatos, pero también silencios contemplativos a veces contundentes, aliados; en ocasiones casi épicos, en otras diáfanos. Así como el caminar. Durante la pandemia de la covid-19 que todavía no termina y que parece no tener fin, una de las actividades que me lograba tranquilizar en la parte más dura del aislamiento fue caminar; caminar en la noche distancias más o menos largas.

Caminar con una extraviada devoción sin religión, desplazarse para instalarme en el puro sentir la calle y la filtración de los aromas que dejaba escapar el encierro masivo; los ruidos y las voces que produce una ciudad encapsulada, prisionera. Caminar para salvarse de algo… quizás de uno mismo. El 1 de abril de 2021 regresé a vivir a Coyoacán, después de más de tres décadas de vivir en muchos lugares con mudanzas permanentes y sin bicicletas. Tengo 50 años y este retorno sin canto de sirenas ni cíclopes amenazantes me advierte sobre algo definitivo que todavía no sé qué es. El 2 de abril compré una bicicleta.

IV

No he encontrado mejor manera de honrar la invitación que me ha hecho Alejandro Zamora para escribir algo sobre este proyecto de “Narrativas comunitarias de ciclismo urbano en México” que contar mi propia historia.

Compartir esta historia

Gustavo Ogarrio

Nació en la Ciudad de México en 1970. Es poeta, narrador y ensayista. Es profesor de literatura latinoamericana en la UNAM, y colaborador de La Jornada Semanal, entre otras publicaciones. Ganó el XXXIV Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés (2005), obtuvo el XXII Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción (2006), así como el Concurso de Crónica Salvador Novo (2006) con el libro La mirada de los estropeados (FCE, 2010). Una de sus últimas publicaciones es el libro de crónica ¿En qué país estamos, Agripina? (Nitro/Press 2020).